○丸亀市市民活動保険制度実施要綱

| (令和7年5月28日告示第57号) |

|

|

(目的)

第1条 この要綱は、丸亀市内の市民活動団体が自ら企画し、主体的に取り組む公益性のある活動中に発生した事故について補償を行う丸亀市市民活動保険制度(以下「本保険制度」という。)について定めることにより、市民が安心して市民活動に参加できるように支援するとともに、市民活動の円滑な運営を促進し、もって信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例(平成19年条例第6号)に掲げる「市民の力が活かせる協働のまち、いきいきとした個性豊かで活力あふれるまち丸亀の実現」を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 丸亀市内の市民活動団体及び活動者が広く公共の利益の増進に寄与することを目的とし、自発的かつ主体的に行う非営利の活動であり、報酬(実費弁償程度のものを除く。)を伴わないものであって日本国内で行われるもの(政治又は宗教に関する活動を除く。)をいい、その活動の具体例は、別表第1に掲げるとおりとする。

[別表第1]

(2) 市民活動団体 丸亀市市民活動登録をしており、かつ、主たる事務所の所在地が丸亀市内である団体及び個人並びに丸亀市内のコミュニティ協議会及び自治会をいう。

(3) 活動者 市民活動団体において市民活動の計画、立案及び運営の指導的地位にある者並びにその運営に従事する者又は市民活動を直接的に実践する参加者をいう。

(4) 賠償補償対象者 市民活動団体及び活動者をいう。

(5) 傷害補償対象者 活動者をいう。

(本保険制度の対象外とする活動)

第3条 次に掲げる活動は、本保険制度の対象外とする。

(1) 学校、幼稚園、保育園等の管理下において行われる活動

(2) 自らの職業として行う活動

(3) 自己啓発若しくは技術向上のために行う活動又は競技性の高い活動

(4) 親睦を図るために行われる活動

(5) 山岳・海難救助ボランティア、災害救助ボランティア等の危険度の高い活動

(6) 害獣駆除活動又は毒物・劇物の使用を伴う活動

(7) 山岳登はん(ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用するもの及びロッククライミングをいう。)、スカイダイビング、ハンググライダーへの搭乗、外洋におけるヨット操縦その他これらに類する危険を伴う活動

(8) 野焼き若しくは山焼きを行う活動又はチェンソー等を使用する活動

(9) スポーツ団体管理下において行われるスポーツ活動(指導者等を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、次条の規定により締結した保険契約の約款、特約条項等で定める活動

(保険契約)

第4条 市は、本保険制度を履行するための手段として損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結することにより実施するものとする。

(保険期間)

第5条 本保険制度の保険期間は、毎年6月1日から1年間とする。

(本保険制度の対象となる事故)

第6条 本保険制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任事故 賠償補償対象者が市民活動中に、賠償補償対象者の過失により、市民活動中の活動者又は第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、当該賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う事故

(2) 傷害補償事故 市民活動中(市民活動を行う場所と活動者の自宅との間の通常の経路及び方法による往復途中を含む。ただし、その行動があらかじめ予定されていたものであることが書面等により確認できる場合に限る。)の急激かつ偶発的な外来の事故によって死亡し、又は負傷した傷害補償対象者が発生した事故

(本保険制度の適用除外)

第7条 前条第1号の規定にかかわらず、損害賠償責任事故のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、本保険制度を適用しないものとする。

(1) 賠償補償対象者の故意又は法令違反による事故

(2) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他社会的騒じょうによる事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の自然災害による事故

(4) 心神喪失中の事故

(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する事故

(6) 施設の新築、改築、修理、取壊し等の工事による事故

(7) 受託物の損害に関する事故

(8) 賠償補償対象者自らが所有し、使用し、又は管理する車両(その原動力を専ら人力とするものを除く。)、昇降機、航空機若しくは船舶(モーターボートを含む。)及び動物に起因する事故

(9) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故

(10) 賠償補償対象者又はその使用人その他の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する事故

ア 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察その他法令により医師又は歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為

イ はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧又は柔道整復

ウ 整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーションその他マッサージ類似行為を業とする個人が行うこれらの行為

エ 理学療法士、作業療法士、臨床工学技士又は診療放射線技師がそれらの資格に基づいて行う行為

(11) サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害

(12) 前各号に掲げるもののほか、第4条の規定により締結をした保険契約の約款、特約条項等で定める事故

[第4条]

2 前条第2号の規定にかかわらず、傷害補償事故のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、本保険制度を適用しないものとする。

(1) 傷害補償対象者の故意又は法令違反による事故

(2) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

(3) 傷害補償対象者の無免許運転、酒酔い運転又は麻薬等を使用しての運転による事故

(4) 傷害補償対象者の疾病(熱中症、細菌性食中毒及び腸管出血性大腸菌感染症を除く。)、脳疾患又は心神喪失による事故

(5) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置による事故

(6) 地震、噴火、洪水若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染に起因する事故(環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。)

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染に起因する傷病

(11) 外傷性頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛等の医学的他覚所見のないもの

(12) 労災保険等の適用を受ける事故

(13) 前各号に掲げるもののほか、第4条の規定により締結をした保険契約の約款、特約条項等で定める事故

[第4条]

(賠償補償事故に係る保険金の種類及び額の算定並びにその限度額)

第8条 賠償補償事故において本保険制度により補償されるべき保険金の種類は別表第2のとおりとし、その額は次の各号に掲げる損害又は費用の額の合計額に相当する額とする。ただし、その額が同表に定める限度額を超える場合における保険金の額は、当該限度額とする。

[別表第2]

(1) 治療費、入院費(諸雑費を含む。)、通院交通費、休業補償、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う損害に係る費用

(2) 損害の防止又は軽減のために賠償補償対象者が支出した費用で、保険会社が認めたもの

(3) 損害賠償責任の解決をするための訴訟、仲裁、和解、調停等に要した費用で、保険会社が認めたもの

(4) 賠償補償対象者が保険会社の事務に協力するために支出した費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、第4条の規定により締結をした保険契約の約款、特約条項等で定める損害又は費用

[第4条]

(傷害補償事故に係る保険金の種類、支給事由及び保険金の額)

第9条 傷害補償事故において本保険制度により補償されるべき保険金の種類、支給事由及び保険金の額は、別表第3のとおりとする。

[別表第3]

2 前項の保険金は、併給することができる。ただし、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金とを併給する場合における保険金の額は、死亡補償保険金の額を限度とする。

(事故発生の報告及び事故通知)

第10条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者は、賠償補償事故又は傷害補償事故(これらが同時に発生した場合を含む。)が発生したと思われるときは、速やかにその旨を市長に連絡し、事故報告書(別記様式)により遅滞なく市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、本保険制度の適用の可否について審査し、本保険制度の適用の範囲内のものと判断した場合は、速やかにその旨を保険会社に通知するものとする。この場合において、適用の可否について疑わしいときは、市長は速やかにその旨を保険会社に対して助言を求めることができ、保険会社はそれに応えるものとする。

(保険金の請求)

第11条 賠償補償事故に係る保険金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律上の問題が解決した後に、市を経由して保険会社に対し、当該保険金の請求に必要な書類を提出するものとする。

2 傷害補償事故に係る保険金の支給を受けようとする傷害補償対象者(その保険金の種類が死亡補償保険金の場合にあっては、死亡した者の法定相続人等)は、別表第3に定める支給事由が確定した後(その保険金の種類が入院補償保険金又は通院補償保険金である者にあっては、全ての治療が完了した後)に、市を経由して保険会社に対し、当該保険金の請求に必要な書類を提出するものとする。

[別表第3]

(保険金の支給等に係る手続)

第12条 前条の規定により保険金の請求を受けた保険会社は、請求のあった保険金を支払うときは、当該保険金の請求をした者が指定する金融機関の口座にこれを振り込むことにより行うものとし、当該請求者に対して支払通知書を送付するとともに、市長に対してその旨を通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 保険会社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守しなければならない。

2 保険会社は、本保険制度に係る業務の実施に当たって、個人情報その他業務の実施に伴い知り得た情報を他に漏らしてはならない。保険契約に係る期間が満了し、又は保険契約を解除された後も同様とする。

3 保険会社は、本保険制度に係る業務の実施のために提供された個人情報を当該業務の目的以外にこれを使用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、業務の実施においてその必要を生じた場合は除く。

(補則)

第14条 この要綱に定めのない事項は、第4条の規定による保険会社との間で締結した保険契約の約款、特約条項等の定めるところによることとし、それらに定めのない事項については市と保険会社が協議の上、決定するものとする。

[第4条]

附 則

この告示は、令和7年6月1日から施行し、同日以後に発生した事故について適用する。

別表第1(第2条関係)

| 対象となる活動 | 活動の具体例 |

| 社会福祉活動 | (1) 社会福祉施設等に対する援護活動

(2) 高齢者・障がい者に対する援護活動 (3) 公的な募金活動 |

| 保健衛生活動 | (1) 献血、各種健診の普及啓発活動

(2) がん検診・各種健康診査への協力 |

| 環境保全活動 | (1) 環境美化・清掃活動

(2) リサイクル運動 (3) 自然保護、緑化活動 |

| 青少年健全育成活動 | (1) 青少年非行防止活動

(2) 青少年保護活動 (3) 児童福祉向上のための活動 |

| 防犯活動 | (1) 暴力追放運動

(2) 防犯対策に関する啓発活動 |

| 防火・防災活動 | (1) 防火・防災に関する啓発活動、訓練 |

| 交通安全活動 | (1) 交通安全運動・啓発運動 |

| スポーツ・文化活動 | (1) スポーツ・文化の促進活動 |

| 地域社会活動 | (1) 各地区コミュニティ協議会・自治会の運営

(2) 地域施設の管理運営活動 |

別表第2(第8条関係)

| 保険金の種類 | 保険金限度額 |

| 身体賠償補償 | 1名当たりの限度額 1億円限度

1事故当たりの限度額 1億円限度 (生産物賠償についてのみ保険期間中限度額 5億円限度) |

| 財物賠償補償 | 1事故当たりの限度額 500万円

(生産物賠償についてのみ保険期間中限度額 500万円限度) |

別表第3(第9条、第11条関係)

| 保険金の種類 | 支給事由 | 保険金の額 |

| 死亡補償保険金 | 傷害補償対象者が、傷害補償事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 500万円 |

| 後遺障害補償保険金 | 傷害補償対象者が、傷害補償事故を直接の原因として当該傷害補償事故の発生した日から起算して180日以内に別表第4に定める後遺障害を生じた場合(当該期間内に当該後遺障害が確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定されたとき。) | 後遺障害の程度により、死亡補償保険金の4~100%

後遺障害補償保険金支払区分については、別表第4のとおり |

| 入院補償保険金 | 傷害補償対象者が、傷害補償事故を直接の原因として生活機能又は業務能力に支障をきたしたため、当該傷害補償事故の発生した日から起算して180日以内の間に入院による治療を受けた場合 | 入院1日につき

3,000円 |

| 通院補償保険金 | 傷害補償対象者が、傷害補償事故を直接の原因として生活機能又は業務能力に支障をきたしたため、通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害補償事故の発生した日から起算して180日以内の間の通院による治療に限るものとし、対象となる通院の日数は90日を限度とする。 | 通院1日につき

2,000円 |

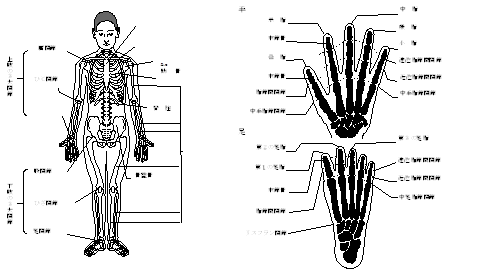

別表第4(別表第3関係)

後遺障害等級表

| 等級 | 後遺障害 | 割合 |

| 第1級 | (1) 両眼が失明したもの

(2) 咀(そ)しゃく及び言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢を肘関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢を膝関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |

| 第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとする。以下同じ。)が0.02以下になったもの

(2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |

| 第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの

(2) 咀(そ)しゃく又は言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。以下同じ。) | 78% |

| 第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの

(2) 咀(そ)しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢を肘関節以上で失ったもの (5) 1下肢を膝関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。以下同じ。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |

| 第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。以下同じ。) | 59% |

| 第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの

(2) 咀(そ)しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |

| 第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの

(2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。以下同じ。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾(こう)丸を失ったもの | 42% |

| 第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の矯正視力が0.02以下になったもの

(2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |

| 第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの

(2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀(そ)しゃく及び言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |

| 第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの

(2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀(そ)しゃく又は言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |

| 第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |

| 第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋(ろっ)骨、肩甲(けんこう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |

| 第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの

(2) 1眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |

| 第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

(2) 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |

| 注1 | 上肢、下肢、手指及び足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいう。 | |

| 注2 |  |

|