○丸亀市市民福祉年金条例

| (平成17年3月22日条例第112号) |

|

丸亀市市民福祉年金条例

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき障害者及び障害児に丸亀市市民福祉年金(以下「年金」という。)を支給することによりその生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

一部改正〔平成19年条例12号〕

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

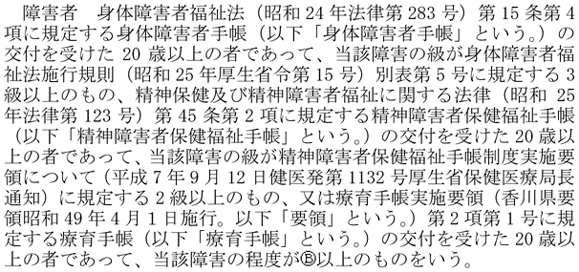

(1)

|

(2) 障害児 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた20歳未満のものをいう。

(3) 在宅重度障害児 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級の認定を受けたもの、又は要領第1項第1号に規定する障害の程度がA以上の障害により療育手帳の交付を受けた者で、居宅において常時家族の介護を要する5歳以上20歳未満のものをいう。

一部改正〔平成19年条例12号〕

(年金の種類及び額)

第3条 この条例の規定による年金の種類及び額は、別表に掲げるとおりとする。

[別表]

(受給権の決定)

第4条 年金の支給決定は、次の各号に掲げる年金に応じ、当該各号に掲げる者に該当し、丸亀市に引き続き1年以上居住している本人又はその親権者若しくは後見人(以下「申請資格者」という。)の申請に基づいて、市長が行う。

(1) 障害者年金 第2条第1号に該当する者

[第2条第1号]

(2) 障害児年金 第2条第2号に該当する者

[第2条第2号]

(3) 在宅重度障害児年金 第2条第3号に該当する者

[第2条第3号]

一部改正〔平成19年条例12号〕

(支給の制限)

第5条 障害児年金及び在宅重度障害児年金については、申請資格者の選択によりいずれか一方を支給する。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、第3条の規定にかかわらず、その期間の年金は、生活保護法による保護の実施要領(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)に定める額を超えるものは支給しない。

[第3条]

(年金額の改定)

第6条 年金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)の年齢、障害の程度の変更その他支給額の改定を必要とする事由が生じた場合は、申請資格者の申請に基づき当該年金の額を改定する。

(受給権の消滅)

第7条 年金の受給権は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 丸亀市に住所を有しなくなったとき。

(3) その他年金の支給要件となっている資格を喪失したとき。

(年金の支給等)

第8条 年金(在宅重度障害児年金を除く。)は、毎年8月31日(以下「基準日」という。)に受給権を有する者に対して、別表左欄に掲げる年金の種類に応じて、それぞれ右欄に掲げる年金の全額を支給するものとする。

[別表]

2 在宅重度障害児年金は、基準日に受給権を有する者に対して、別表に掲げる年金の額を3か月毎に支給するものとする。この場合において、前条の規定により受給権が消滅したときは、当該受給権の消滅した月をもって支給を停止するものとする。

[別表]

3 年金の支給期日は、市長が別に定める。

全部改正〔平成19年条例12号〕

(相続人への支給)

第9条 年金の受給者が死亡した場合においては、その者が支給を受けるべき年金は、申請により相続人に支給することができる。

(届出の義務)

第10条 受給者又は申請資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 居住地を変更したとき。

(3) その他年金の支給に変更を生ずる事由が発生したとき。

(受給権の保護)

第11条 受給権は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(年金の返還)

第12条 市長は、不正な手段により年金の支給を受けた者があるときは、既に支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に規定する居住期間の計算については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町の区域に引き続いて居住していた期間を通算するものとする。

3 この条例の規定にかかわらず、平成16年度における年金の支給については、丸亀市市民福祉年金条例(昭和48年丸亀市条例第11号)又は綾歌町障害者福祉年金規則(平成14年綾歌町規則第11号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の例による。

4 施行日前に、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月26日条例第12号)

|

|

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第8号)

|

|

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に支給した、又は支給すべきであった遺児年金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

| 年金の種類 | 年金の額 | |

| 障害者年金 | 身体障害程度1級、2級、3級 | 年額 10,000円 |

| 精神障害程度1級、2級 | ||

| 障害児年金 | 身体障害程度1級、2級、精神障害程度1級 | 年額 22,000円 |

| 身体障害程度3級、4級、精神障害程度2級 | 年額 18,000円 | |

| 身体障害程度5級、6級、精神障害程度3級 | 年額 10,000円 | |

| 年額 22,000円 | ||

| 要領に規定する障害程度 B | 年額 10,000円 | |

| 在宅重度障害児年金 | 月額 12,000円 | |

全部改正〔平成19年条例12号〕